三十五载春秋,足以让青丝染霜,也足以谱写一曲曲以担当为谱、以技术为弦的守护者赞歌。

他的故事,源于地层深处采煤工作面的切身体悟。1990年,年轻的他在机械的轰鸣与煤尘的弥漫中,深刻感受到了生产一线对安全保障的渴求。正是这份源自实践的认知使他毅然决然地转向了一条更为艰险却也更为崇高的道路——矿山救援。

张祥忍深知,救援现场分秒必争,任何一丝疏忽都可能造成无法挽回的损失。因此,初入救护队的他将每一次训练都视同实战,将精准、迅捷、沉稳内化为身体的本能。沉重的装备在双肩勒出血红的印记,高温浓烟下的连续作业,日复一日拆装呼吸器磨破了的指尖······汗水顺着安全帽带往下淌,模糊了视线仍咬牙坚持。那是对意志与体能的极限考验,是汗水甚至血水交织的严苛磨砺。这份近乎偏执的坚持,不仅打磨出过硬的本领,更铸就了“艺高人胆大”的沉着气魄。

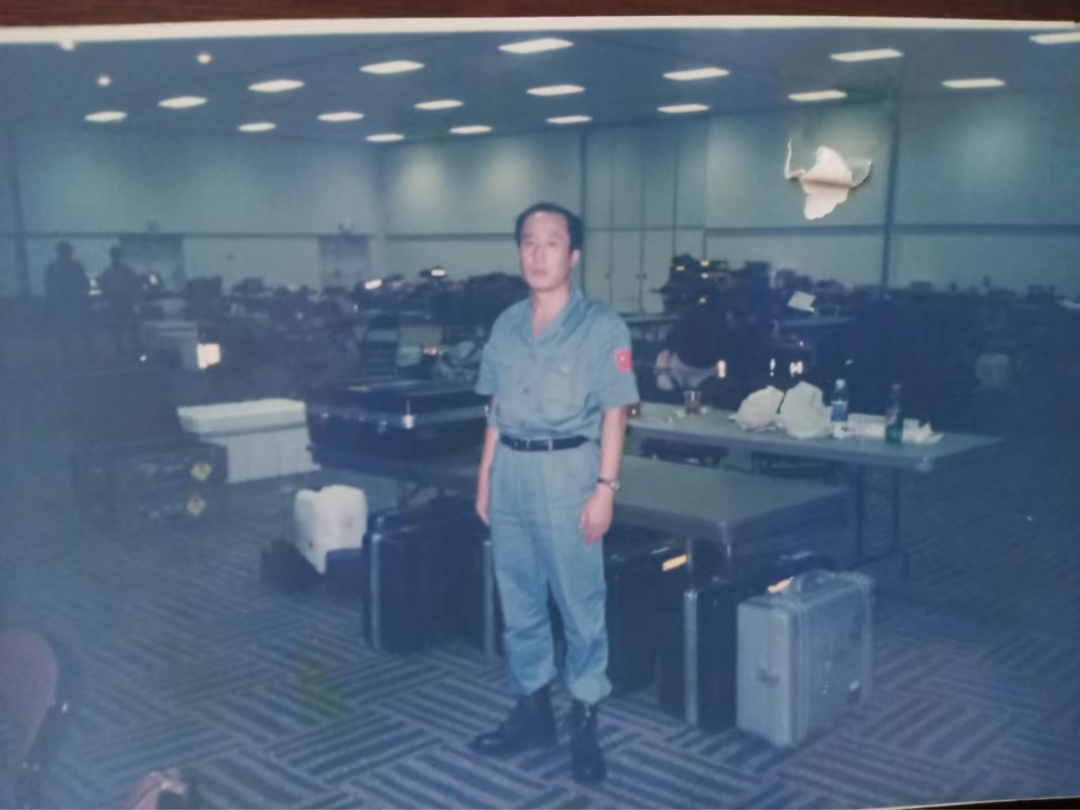

宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。2002年,张祥忍迎来了人生中极具意义的时刻——入选仅6人组成的国家救援队,代表中国征战在美国举办的国际矿山救援技术竞赛。赛场上,为模拟伤员处理伤口时,他折叠三角巾的角度分毫不差,固定骨折部位的动作稳如磐石,最终捧回医疗急救项目个人季军奖杯。他像一位精准的工匠,每一个操作步骤都无懈可击,用行动向世界证明了中国矿山救援技术的实力与风采。载誉归来,他将视野投向更远处,将比赛经验耐心传授,2004年赴波兰参加第四届国际矿山救援技术竞赛,取得团体第二名的好成绩。2006年参加在河南省平顶山市举办的国际矿山救援技术竞赛,取得团体第三名。

真正的丰碑,永远矗立在生死考验的一线。在一次次深井救援中,张祥忍始终是队员们心中的“主心骨”。2011年枣庄防备煤矿突发大火,井下空气灼热得能烫疼喉咙,浓烟裹着焦糊味,伸手只能摸到前方队友的装备背带。他背着四十多公斤的救援装备走在最前面,每走几步就喊一声“有人吗”,声音在巷道里回荡。连续三天,他带着小队三次深入井下,累计坚守了57个小时。在离火源300米的地方,发现通风巷道出现裂缝,他立刻带领队员用木板和工字钢加固,为后续灭火方案的制定提供了关键依据。当年的队友毛宝忠至今记得:“他的呼吸器面罩上全是水珠,跟着他走,我们就不慌。”这样与死神擦肩的时刻,他经历过20多次:2013年里彦电厂煤仓起火,他带着队员在80摄氏度的高温下守了整整8天8夜,靠着注入二氧化碳、高压水降温的办法控制住火势;2015年平邑石膏矿坍塌,他在现场勘察时发现巷道变形严重,当即提出“先加固巷道再推进救援”的建议,避免了二次事故,为被困人员争取到了宝贵的72小时救援窗口期。

张祥忍将“扎实”和“专业”紧密相连,在机关部室从事两化融合与装备管理工作期间,他以高度的责任感和精湛的业务能力,为部门的装备现代化建设倾注了大量心血。坚持“每周必到中队”,已成为他雷打不动的工作习惯。从“龙吸水”抢险车到野外宿营车,每一处关键部件他都亲手查验;从充氧泵房到装备库房,每一个管理细节他都了然于胸。这风雨无阻的足迹,传递的是严谨务实的工作作风;这亲手触摸的检查,筑牢的是应急救援的坚实基座。

随着岁月流转,他从冲锋在前的猛将,逐渐转变成为托举新一代救援人的基石。他深刻理解,救援事业绝非一人之功,需要一代代人的接续奋斗。他创立的工作室,成为技术革新与人才培养的沃土。他带领团队潜心钻研,一项项凝聚着智慧的小发明、小创造应运而生。在传道授业中,他毫无保留,严管厚爱,不仅传授技术,更注重传承那份对职责的敬畏与忠诚。

张祥忍,这位离岗前两天还坚持值班的矿山卫士,他用一生的坚守与奉献,完美诠释了何为“把本事刻进骨头里”,何为“于危难中彰显担当”。他的故事,必将激励着后来者,在这条守护生命与安全的伟大道路上,坚定地走下去。