9月15日至19日,第三届中国国际文化旅游博览会、首届中华传统工艺大会将在山东省济南市拉开帷幕,本届博览会主题是——“博览中华手造 共享文旅盛会”。

本届博览会和首届中华传统工艺大会合二为一,是突出特征,主题聚焦于中华手造。在济南设置两大会场,分别位于山东国际会展中心和“山东手造”展示体验中心,并采取线上线下相结合的方式,线上搭建网络交易、项目招商、直播带货、服务交流和推介宣传5大平台,真正办成“产品大卖场、技艺大体验、文化大观园”。

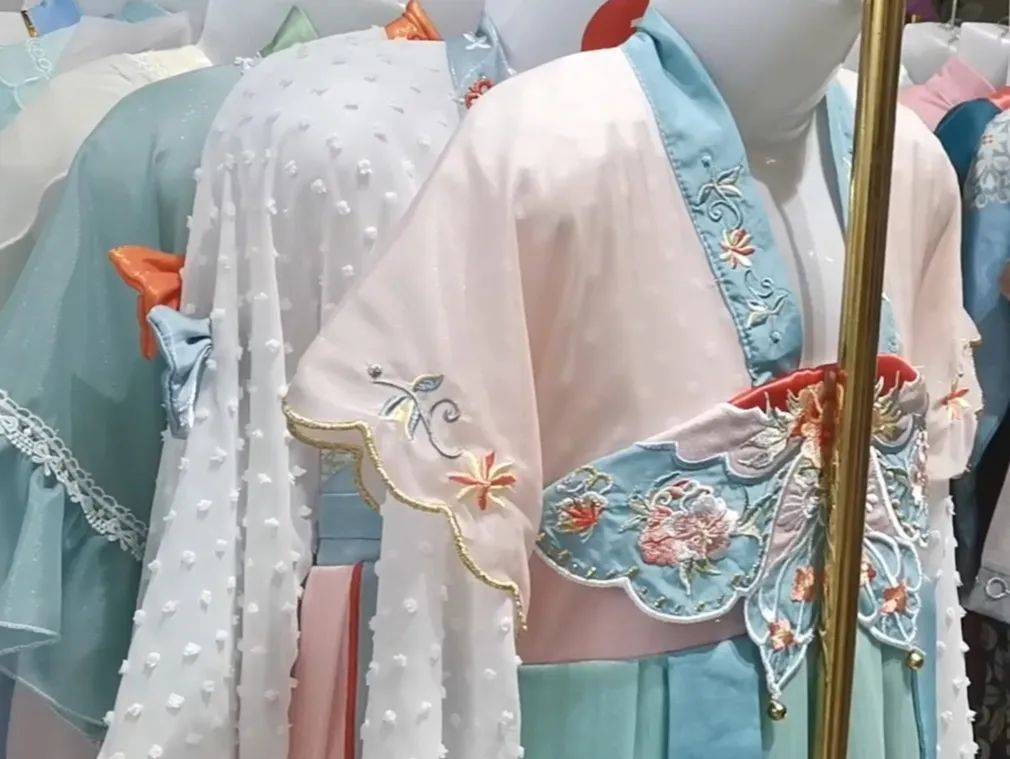

中华手造历史悠久,山东手工艺制造源远流长。博览会上,淄博陶琉、莱芜锡雕、潍坊风筝、临沂柳编、鲁绣、黑陶、汉服等“山东手造”精品集聚一堂,给观众带来一场手造盛宴。

手工艺是指以手工劳动进行制作的具有独特艺术风格的工艺美术,是劳动人民创造的灿烂文化之一。和手工业制造一样,“手工艺制造”也经受了工业化的冲击。比如,早在2008年,“鲁锦织造技艺”被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。手工鲁锦有机器生产不能代替的价值,一眼就能看出二者的不同:机器穿织不如人织得密,手工鲁锦到处体现着人的创意。但手工鲁锦生产速度慢,一人一天最多织五六米,织100米往往需要一个月左右,这与机器生产速度是无法相比的。

本次博览会“设置特色美食展区,推出产品体验周和主题日等丰富多彩的活动”。应该说,在众多手工艺制造里边,鲁菜是典型具有实用的手工艺制造,是“人手胜于机器”的领域。

一种是偏重于“技艺和文化”方向的手工艺制造,要大力促进其进课堂、进展厅,发挥专项教育功能。

在我省高青、邹城等许多县市区,有编织、剪纸等民间工艺,这些技艺性、技巧性手工制造,一方面能协调身心,锻炼手指的灵活性;一方面内容富含传统人物、节日喜庆等内容,有利于传播传统文化,也有利于儿童益智,增加生活情趣等,这类手工艺制造,要大力促进其进课堂、进展厅。

今年7月,大众日报记者在曹县见到回乡创业的胡春青、孟晓霞夫妇,本次博览会,他们又携汉服来到济南博览会。汉服是介于艺术和实用之间的手工艺制造产品,可以在日常生活中穿戴,但主要用于文艺演出。

2018年,在中国科学院金属研究所和大连理工大学攻读博士学位的胡春青回到家乡创业,此前,学艺术设计的爱人孟晓霞已经早他一步回乡。二人“妇唱夫随”, 孟晓霞发挥特长负责款式的设计,胡春青负责运营和销售,形成一个100多人的创业团队,其中本科以上学历20多人,他们有专门的设计师,外联工厂,形成集设计、加工生产、线上直播和线下批发的“小产业链”,一年销售收入1000多万元,利润达到200万元。

实践说明,做好分类和分工,即使一些“小众”产品,也会有意想不到的惊喜。如潍坊市寒亭区是中国年画之乡,杨家埠木版年画是享誉世界的国家级非遗项目,近年来,寒亭区打造“年画胜地”为目标,年画区级以上传承人25名,从业人员200余人,实现销售收入1亿多元。一些“手工艺制造”欲在市场上占据一席之地,必须找准自己的“定位”。

本届国际文化旅游博览会,办成“产品大卖场、技艺大体验、文化大观园”,是中华手造当今功用的“凝练式总结”。如果说手造是“产品”,强调的是物质层面;如果说手造是“技艺和文化”,强调的便是文化艺术等精神层面。(周学泽)